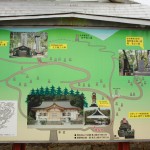

10)飯盛山

長いし、感情的なので読んでくださる方はご注意くださいまし。

ここは白虎隊士中二番隊が自刃した場所としてあまりにも有名である。

戦いに敗れ、ひどい空腹の中くたびれ果ててここに辿りついた少年たち。

その少年たちが見たものは、炎に包まれたお城だった。

お城が落ち、会津が負けたと思った少年たちは死を選んだ・・・・

実際まだ城は落ちておらず、城の周りの家々が燃えていたものを彼らは誤認した。

私が会津にハマったのは小学生の時に見た年末時代劇スペシャル「白虎隊」から。

私は会津が被った悲劇と白虎隊士たち、娘子軍や潔く死を選ぶ人達の姿に感動した。

つまり、私が会津にハマったのは悲劇があってこそ。

私は典型的な判官びいきな性質。

だから何でも敗者の方に肩入れしてしまう。

戊辰戦争の会津藩、榎本軍。

関ヶ原では石田三成。武田氏滅亡時の武田勝頼。大阪夏の陣では真田幸村、豊臣秀頼。

こんな私のココロが会津に落ちるのは必然だった。

悲劇あっての会津で、私はその悲劇を愛する性質だから。

でも30超えた今はそう思わない。

こんな悲劇なんてあっていいはずかない。

こんな16、17歳の少年たちが死を選んでいいはずがない。

昔はあんなに美しいと感じた彼らの武士道が今は全面肯定できない。

だって、何としても生き延びて欲しかった。最後まで希望を捨てずに城に戻って欲しかった。

その後無事に城に帰還できた他の白虎隊士のように。

話はそれるが、私は会津に来て原爆を思い出していた。

どちらも天災ではなく、人間が起こした戦争、人災である。

私が敬愛する林京子氏の芥川賞作品「祭りの場」

何度も何度も読んだ。覚えてしまった段落すら多々ある。

しかし、私は氏が何故タイトルに「祭りの場」を持ってきたのか何度読んでも正直理解できなかった。

――――――――祭りの場では、学徒出陣の物悲しい奇妙な踊りが繰り広げられていた。

そして、8月9日。あの瞬間に最後の踊りの輪は・・・「送る者送られる者、みんな死んだ」

最近解説を読んでやっと理解できた。

「どこそこにあった清らかな青春の祭りの場を織り込みたかった」

あのタイトルはささやかな青春を原爆によって摘み取られた青少年達へのたむけなのである。

だから、筆者の青春の象徴として稲富とのエピソードも盛り込んだのだろう。

更に氏の作品「長い時間をかけた人間の経験」で彼女はこう表現している。

「十四、五歳で逝った友人たちは、青年の美しさも、強く優しい腕に抱かれることもなく、去って行ったのである。恋する楽しさ、胸の苦しさを味あわせてやりたかった。」

私は飯盛山に来てそれを思い出していた。

16、17歳の少年たちは女性を知ることがないまま死んでいったのだろう。

林京子氏が語る原爆で亡くなった同級生の少女たちのように。

もしかしたら[恋心]すら知らなかったかもしれない。

私はそんなに恋愛脳ではない方だと思う。

それでも、思う。

人としての幸せは誰かを好きになったり、その人に好きになってもらったり。

愛し愛されて一緒に長い時を過ごしたり、愛する人との子供を授かったり。

色々な形がある幸せだけれど、男女の恋や愛によってもたらされる幸せはその根幹だと思う。

戦争に巻き込まれあまりにも若い命を散らした彼らはそんなことを知ることもなく死んでいったのだ。

そう思うとなんだか無性に切ない、というか口惜しい。

彼らを愚かだとは思わない。そういう教育を受け、それに従ったまで。

彼らの潔い武士道はやっぱり美しくて・・・百年以上経った今も色褪せることが無い。

だから、私は最終的にこう思わざるをえない。

戦争責任者が悪い。つまりは容保公が悪い。

昔は容保公がかわいそう!天皇の信頼篤く、ひたすら真面目に頑張っただけなのに・・・

なんて思ってた。でもやっぱり今は違う。

確かに会津戦争に至るまでの流れを見ると、あまりにも負のループにハマりすぎてる。

会津藩には同情を禁じ得ない。―――――――でも、100%回避できない戦いではなかった。

だから、

やっぱり、

容保公は、

何としても、戦争を回避すべきだった。

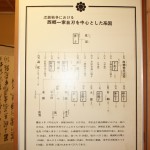

そう思いながら士中二番隊白虎隊士19名のお墓に手を合わせる。

そして、その横に並ぶ墓碑、寄合白虎隊の戦死者に線香を捧げる。

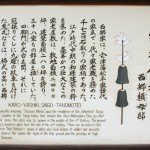

寄合白虎隊は自刃白虎隊士に比べ印象が薄いが、城外戦で奮闘し骸を野に晒した少年達である。

自刃隊士は戦闘の翌日に死亡しているが、寄合白虎隊は2ヶ月以上激しい城外戦を繰り広げていた。

会津でも最もにぎわう観光地、飯盛山。

毎日たくさんの人々がここをを訪れる。

たくさんの人々が手を合わせて亡くなった少年たちの冥福を祈る。

だから、いつもここは清涼な空気に包まれているような気がする。